桐柏县国家级、省级非物质文化遗产

名录项目简介

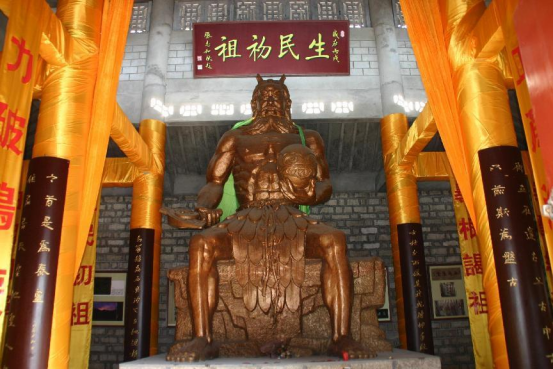

桐柏盘古神话

国家级非物质文化遗产名录项目

桐柏盘古神话,于2008年6月被国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。项目编号为:544 Ⅰ-57。

盘古神话,是流传在桐柏山区的民族优秀文化遗产,被专家称为是朴素地揭示华夏民族起源的活化石,受到全社会的普遍关注和青睐。内容包括创世神话和洪水移民神话,留存至今的盘古遗迹、遗风遗俗与古代典籍记载相印证,为我们再现了人类滥觞的原始图景。2005年5月23日,桐柏县被中国民间文艺家协会正式命名为“中国盘古之乡”。吸引海内外华人到此寻根拜祖,成为海内外华夏子孙寻根拜祖的圣地之一。

桐柏皮影戏

国家级非物质文化遗产名录项目

桐柏皮影戏,于2011年6月被国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产(扩展)项目名录。项目编号:23 Ⅳ-91。

据老艺人口碑,皮影戏于南宋初年传入桐柏,久演不衰。属豫南皮影戏的西路派,是目前我省尚存的比较古老的皮影戏,被称为中国皮影戏四大流派之一。它是集绘画、雕刻、古典文学、民间音乐、演唱等为一体的综合性民间艺术形式。桐柏皮影人偶造型曾参加国家、省民间艺术展览,被《人民日报》登载,制品被外地多家博物馆收藏。2005年桐柏皮影戏被邀参加河南省第二届文化艺术节,一举获得6项金奖。

桐柏山歌

河南省省级非物质文化遗产名录项目

桐柏山歌,于2009年被河南省人民政府批准列入第二批省级非物质文化遗产名录。项目编号:Ⅲ-23。

桐柏山歌以其内容丰富,唱腔婉转,富有地方特色,引起专家与群众的广泛兴趣。从内容上大致可分为:述古歌、农事歌、时政歌、情歌、仪式歌、劝诫歌等六类。此外,还有一些男女对歌、群体对歌,还有生产劳动场境即兴山歌,其固定格式为七言五句,大多采用比兴手法,含蓄幽默,情趣横生。唱腔高亢婉转,富有地方特色。

桐柏渔鼓

河南省省级非物质文化遗产名录项目

桐柏渔鼓,于2011年6月被河南省人民政府批准列入第三批省级非物质文化遗产名录。项目编号:Ⅵ-13。

据《桐柏县志》记载:桐柏渔鼓于清朝后期传入桐柏县固县镇西街,距今已有百余年历史。渔鼓演唱传统曲目大多以劝人向善,叙述故事为主。其音乐为五声音阶的徵调式。演唱时,艺人左臂弯放一个二尺八寸长、三寸口,一端糊有猪护心皮的竹筒,左手持手板,兼拿带红布的小钹一个,唱时左手板、钹同击,右手用四指下滑击打鼓面为节奏。开场先吟四句诗,以“五板头”行腔,通过旋律与节奏的发展变化,表达喜、怒、哀、乐,叙事传情,生动感人。

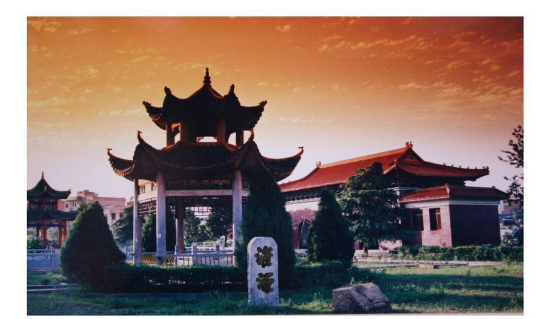

大禹传说

河南省省级非物质文化遗产名录项目

(禹王锁蛟井)

大禹传说(禹王锁蛟),于2021年7月被河南省人民政府批准列入第五批省级非物质文化遗产名录。项目编号:Ⅰ-12。

据《太平广记》记载:“禹理水,三至桐柏山。”自此留下了禹王锁蛟的美丽传说。大禹奉命来到桐柏山淮河源头,开始从这里疏导淮水,向东与泗水、沂水会合,再向东流入大海。但大禹治淮屡屡受阻,他查明淮河洪水泛滥是因为有一个形似猿猴的恶蛟无支祁在兴风作浪,就决心除掉它。经过一番苦斗终于降服了水蛟,用铁链锁住它,投到淮井里,让他永远不得出来残害人民。后来人们为纪念大禹治淮之功,就在桐柏固庙修建了禹王庙,如今成为吸引广大游客的旅游胜地。

桐柏三弦书

河南省省级非物质文化遗产名录项目

桐柏三弦书,于2021年7月被河南省人民政府批准列入第五批省级非物质文化遗产名录。项目编号:Ⅵ-7。

桐柏三弦书,主要分布在南阳市以东的桐柏县、唐河县、社旗县、方城县,以及驻马店的泌阳县等地,故称南阳三弦书东路派。据记载,三弦书形成于明末清初,至今已有300多年历史。自清末、民国至今,桐柏县有三弦书艺人活跃在城乡演出市场,其唱腔、演奏风格独特,优美动听,成为比较受群众欢迎的传统曲艺形式之一。桐柏三弦书又称铰子书或桐柏安派三弦书,属于南阳三弦书的东路派,其高弦唱工,韵味十足,艺术特色鲜明,有别于南阳三弦书的中路派、西路派。其唱腔有铰子腔、鼓子腔两大类,演唱以三弦、铰子、八角鼓、简板、古筝等伴奏。其唱腔与中西路派、西路派唱腔有明显不同,具有豫南民歌、渔鼓的韵味。演出形式有文段子和武段子之分。其唱腔表演豪放激烈,泼辣洒脱,形成南阳三弦书东路派演唱风格。演唱内容从盘古到清代,历史内容非常丰富,还有家长里短劝善行孝的节目,具有代表性的曲目有《虎牢关》、《关羽挑袍》、《关羽盘貂》、《战长沙》、《长坂坡》等,有着传播历史知识和作人道理的教化功能。